Ciné-débat à CinéPal (avril 2016)

DES ÉTRANGERS DANS LA VILLE AUJOURD'HUI

un film de Marcel Trillat

en sa présence, et avec Jean-Claude Auguin (CGT)

La salle était quasiment pleine pour partager ce film unique, car le réalisateur a eu l'autorisation exceptionnelle de filmer dans

les lieux d'enfermement d'ordinaire interdits à la caméra, notamment le centre de rétention de Roissy ; le film suit également une lutte de travailleurs sans-papier, épaulés par la CGT, pour

obtenir une régularisation collective… Jean Claude Auguin et Marcel Trillat ont, après la projection, pu aller plus loin, expliquant les conditions de vie et de lutte des sans-papiers ainsi que

celles du tournage. Un moment fort d'échanges avec le public.

43 ans après avoir

réalisé Étranges étrangers, Marcel Trillat reprend la caméra et retourne à la rencontre des « Étranges

étrangers » d’aujourd’hui. Avec la volonté de poser une simple question : Ces « Étrangers dans la ville », toujours aussi indispensables, sont-ils accueillis plus dignement par la

société française en plein XXI ème siècle ?

Ils sont venus de tous les horizons de la planète en prenant tous les risques. Ils n’ont qu’un objectif : obtenir à tout prix la carte de séjour.

Marcel Trillat a filmé quelques uns et quelques unes de ces rescapé(e)s de toutes les misères du monde dans tous les lieux où leur espoir d’une vie

meilleure est mis à la rude épreuve des réglementations administratives.

Demandeurs d’asile tentant de convaincre des fonctionnaires parfois incrédules, parfois bienveillants mais eux-mêmes toujours corsetés par les règles très strictes

qui leur sont imposées, travailleurs sans papiers mais payant leurs impôts, innocents privés de liberté dans les centres de rétention et policiers chargés de veiller sur eux, tous sont pris au

piège de logiques que personne ne semble plus comprendre.

Le film donne une vision d'ensemble de la palette de vies des étrangers en France notamment celles des demandeurs d'asile qui sont souvent déboutés puis deviennent des sans-papiers, qui se font quotidiennement exploiter.

Marcel Trillat après la projection du film nous indiquait que pour le tournage ce qui avait été paradoxalement le plus difficile était la censure exercée par Antenne 2 qui l’avait obligée à couper certains passages notamment lors de son entretien avec Anicet Le Pors, président de Section à la CNDA jusqu'en 2013, et ancien ministre communiste.

D’autre part l’un des travailleurs en lutte pour sa régularisation, M. Douma que l'on voit à l'écran exulter de joie quand il reçoit ses papiers, fait partie d'un village souffrant de sècheresse au Mali ; après le tournage, une trentaine de jeunes du village partis pour rejoindre la France se sont noyés en Méditerranée.

Réfugié-e politique, économique, climatique? Qui suis-je?(novembre 2015)

Dimanche 22 novembre à partir de 15h, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, près de 80 personnes se sont retrouvées à l’Espace Jacques Tati à Orsay, pour tenter de répondre à cette question. Patrick Pierre, coprésident, et Fernanda Marrucchelli, coordinatrice de la Fasti, Sonia Laboureau, responsable du Centre d’hébergement International de la CIMADE à Massy, Claudia Charles, juriste au GISTI, Fatima Berdous de l’ASTI, Claude Peschanski, de l’Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau, ainsi que Jean-Benoît Meybeck, l’auteur de la BD CRA, sont intervenus à tour de rôle, échangeant avec la salle, traçant des pistes nous permettant de comprendre la variété de motivations et des itinéraires bien souvent très perturbés de ces hommes et de ces femmes qui ont du partir à la recherche d’autres lieux de vie. Réflexions et témoignages se sont croisés, entrecoupés d’une jam-session menée tambour battant par Karim au guembri*, Raphael à la guitare électrique et Léo au saxo, et de grignotages gourmands des pâtisseries et en-cas apportés pour l’occasion. Une après-midi riche de rencontres et d’échanges, nous permettant de mieux comprendre et soutenir les exilés avec qui nous vivons. En bref un beau moment de solidarité et de fraternité.

Ce qui initialement devait être la clôture de la Semaine de la Solidarité Internationale 2015 à Orsay, s’est finalement avéré être, vu

le contexte national, la seule manifestation autorisée par la municipalité à se tenir, sous la responsabilité de ses organisateurs, c’est-à-dire l’ASTI, l’Observatoire Citoyen du CRA de

Palaiseau, la LDH Orsay, Les Ulis, les Citoyens Ecologiques et Solidaires. Des élues d’Orsay, dont Claudie Mory et Marie Pierre Digeard, 1ere maire

adjointe, El Hadj Bello Mamane Faria et Hassira Mainassara venus

du Niger spécialement pour la Semaine de la Solidarité Internationale étaient des nôtres ainsi que Jean-Louis Boy-Marcotte, président de

l’association « Echange avec Dogondoutchi », et Marc Sauteron, président du Comité de jumelage d’Orsay ;

mais aussi Marie Claire, Nadja, Joseph, France, Lucile, Maryse, Martine, François, Etienne, Mathilde, Jean, Marie-Odile, Fatima, Hélène, Rose-Marie, Nils, etc. des amis du Cercle de silence de

Palaiseau, de la LDH, de l’Asti, de l’Observatoire citoyen, de l’OMP, des curieux, des jeunes, des moins jeunes, nous étions près de 80 dans le hall de l’Espace Jacques Tati en

ce dimanche après-midi.

Les différents intervenants ont montré qu’il fallait rompre avec l'idée de "choisir" les bons immigrés à accueillir, tout en interrogeant avec force la politique migratoire européenne et la volonté de fermeture des frontières - Des toiles de Jean-Benoît Meybeck et de Gérard Loustau, accrochées dans le hall de l’Espace Jacques Tati donnaient d’emblée la tonalité de notre rencontre : en polychromes ou en noir et blanc, elles évoquaient l’exil, le déracinement, la brutalité des parcours, des rejets, de la répression, de l’enfermement, que vivent ces hommes et femmes qui doivent migrer. Un travail plastique fort.

« Toute son histoire, l’humanité n’a fait que bouger », rappelait Fernanda Marrucchelli, la première intervenante de l’après-midi, soulignant l’importance du droit à la mobilité. Elle s’interrogeait sur

les différents présupposés de ces mots à l’apparence anodine : Si réfugié est un mot réducteur pour certains, migrant, « mot parapluie, peut être ressenti comme déshumanisant, et ôtant la voix aux personnes qui souffrent » pour d’autres ; elle soulignait que « si la politique des visas n’était pas si restrictive certains pourraient être considérés comme de simples voyageurs, ou à d’autres époques comme des pionniers ou des aventuriers allant chercher ailleurs un avenir meilleur ». Ainsi constatait Fernanda il y a aujourd’hui 1 500 000 français qui sont partis vivre et travailler à l’étranger.

Elle revenait, comme plus tard Patrick Pierre, sur le statut de réfugié selon la Convention de Genève du 28/07/1951 que la France a ratifiée mais qu’elle n’applique qu’au compte-goutte.

Patrick Pierre, coprésident de la FASTI, de son côté, abordait la question des migrations climatique et environnementale

expliquant comment après l’affaire Kiribati** le statut de réfugié environnemental avait enfin été créé. « Le Sénat vient d’élargir le statut de réfugié aux migrants climatiques le 21

octobre dernier. Il était temps à quelques semaines de la COP 21…faisait remarquer Patrick Pierre». « Si en 2015, selon des études, notamment du HCR, on compte entre 25 et 28 millions

de migrants impactés par des dérèglements climatiques ou environnementaux, voire même selon certaines sources jusqu’à 50 millions, en 2050 on estime que ce nombre s’élèvera à 180 ou 205

millions, certains affichant les 500 millions, précisait-il ». Ces estimations convergent sur le nombre des réfugiés climatiques ou environnementaux qui pourraient dépasser l'ensemble de

tous les autres migrants. Les chiffres sont encore incertains, notamment basés sur les pronostics sur l'ampleur des dérèglements climatiques ou environnementaux, mais aussi sur

la catégorisation qui est faite sur les migrants.

Puis Patrick Pierre énumérait les causes de ces phénomènes migratoires en particulier la montée des eaux et corollairement le

développement de la sécheresse. Tous les pays du monde seraient plus ou moins concernés. Les plus vulnérables étant essentiellement l’Inde et l’Afrique d’où la nécessité d’aides

plus soutenues dés maintenant.

« Un migrant climatique peut devenir un migrant économique, car parti se réfugier en ville il s’y appauvrit, sa vie devient de plus en plus difficile et conflictuelle et souvent il devra de nouveau partir demander l’asile ailleurs. » concluait-il.

Lors de la pause nos amis musiciens mêlaient rythme et instruments dans une improvisation ethno-jazzy, et Jean-Benoît signait et dédicaçait à la plume et à l’encre de chine sa bd CRA où il décrit et s’insurge contre l’enfermement et l’expulsion des étrangers qu’on appelle sans-papiers.

Au centre d’hébergement de Massy, ils viennent de Guinée-Conakry, d’Iran, d’Afghanistan, du Congo ou de Cuba et d’ailleurs. Elle décrivait le parcours du combattant que doivent franchir ces personnes avant d’obtenir le statut de réfugié. Non seulement pour arriver en France le trajet qui dure pour certains plusieurs années est dangereux, traumatisant, mais la procédure d’asile elle-même est difficile. « La première tentative est bien souvent rejetée. La plupart l’ont lors du recours, d’autres ne l’ont pas et demeurent sans papiers ! Pour certains il a été difficile d’entendre que les réfugiés syriens obtiendraient un statut en trois semaines ! »

Dans le Centre de la Cimade ceux qui sont accueillis ont obtenu des papiers. « Et c’est à ce moment- là que se passe souvent un phénomène de décompensation », constate Sonia. « Tout ce qu’ils avaient évacué remonte ; ils comprennent que ce n’est qu’un début pour s’intégrer dans la société française. Ils font l’expérience, explique-t-elle, du système administratif très pesant : un contrat « accueil et formation » met un an à se mettre en place. Il arrive qu’il faille deux à trois ans avant de faire venir la famille, des enfants qui quelquefois sont restés seuls au pays. Et quand la famille entière n’est pas en France, ils ne peuvent obtenir de logement ! », s’indigne Sonia qui nous dresse le tableau des difficultés vécues au quotidien par les réfugiés. « Des diplômes étrangers ne sont pas reconnus en France. Ainsi un réfugié cubain journaliste va devenir homme de ménage ! Ce qui induit des sentiments de déclassement partagés par beaucoup. »

« Accompagner des personnes réfugiées cela ne s’improvise pas ! C’est sur le temps qu’il faut tabler. En majorité elles restent deux ans et il est très important de créer un lien avec les services sociaux. »

Au Centre de Massy, très peu de conflits liés à des questions religieuses : « Deux en dix ans ! En hébergement collectif on apprend le vivre ensemble au quotidien. Tous, après ce qu’ils ont vécu, aspirent à la paix. Beaucoup ont été profondément choqués par les attentats ; ils se sont réfugiés en France pour fuir des situations traumatisantes. Une des femmes m’a dit consternée : ma famille m’a appelé à Paris pour savoir si j’étais en sécurité ! Le monde est inversé ! »

Pour l’instant le Centre possède 60 places et 40 de plus viennent d’être obtenues après dix ans de mobilisation. Pour toute la France, il n’existe que 1083 places, et 500 supplémentaires ont été allouées en juin dernier. « 15 000 réfugiés pour 1500 places d’hébergement, quels sont les critères de tri ? » interroge Sonia Laboureau.

Claudia Charles du GISTI revient quant à elle sur cette politique de tri qu’a institué la politique migratoire de l’Union européenne depuis des années « refusant aux personnes d’avoir le choix de décider du lieu où elles ont la volonté de vivre ». « Lors des sommets européens de juin, précise-t-elle, a été développé un processus d’externalisation du traitement des migrants pour que ce soit le pays d’origine ou un pays tiers qui deviennent responsables de l’immigration hors territoire européen. Leur objectif est de tout faire pour que les syriens ou autres réfugiés restent le plus près de chez eux ! » Pour cela se multiplient les accords de réadmission et l’intensification des mesures de retour volontaire. Claudia prend comme exemple la volonté de créer un Centre d’accueil à Agadès au Niger pour dissuader les migrants subsahariens de continuer leur voyage. « L’on charge notamment le Niger de construire un système d’asile et d’accueil que la France elle-même n’est pas capable de mettre en place ! Aux Rencontres de la Salette les 11 et 12 novembre dernier entre les pays d’Europe et d’Afrique, l’aide accordée aux pays prêts à aider l’externalisation s’est chiffrée à 1, 8 milliards d’Euros. »

« Pour la Turquie qui a accueilli 2,2 millions de réfugiés syriens, afghans, iraniens, et autres, ajoute Claudia Charles, 3 milliards d’euros ont été débloqués pour financer des centres d’accueil des réfugiés et tout ce qui va avec… En échange la Turquie négocie sa reconnaissance en tant que pays dit sûr et son admission dans la communauté européenne. »

Claude Peschanski

*Guembri est un instrument de musique à cordes pincées des Gnawa (Guinéens en arabe). On le trouve principalement en Afrique du Nord au Maroc, en Algérie, en Tunisie

(utilisé dans le stambali) et au Mali où il a été apporté par les Gnaouas, esclaves venant de Guinée. Il est aussi joué par les Touaregs et les Berbères

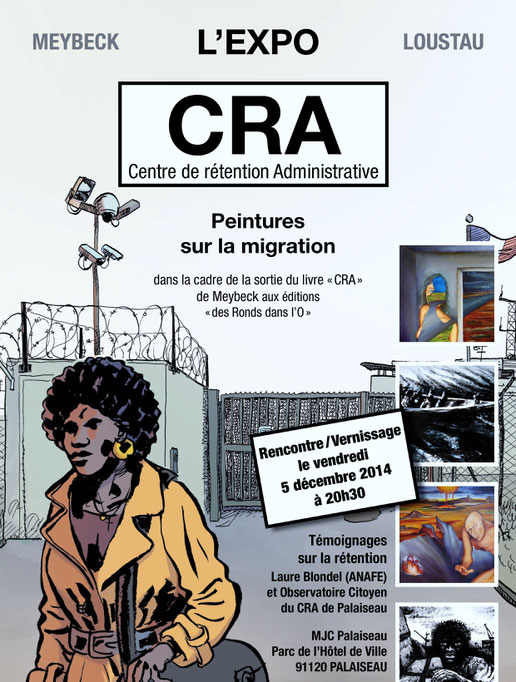

Camps d'étrangers : Ouvrez les portes, on a le droit de savoir!(décembre 2014)

Dans le cadre de la Campagne de mobilisation européenne Open Access Now *et de la sortie du livret « La face cachée de l'enfermement des étrangers »

afin de mieux faire connaître et dénoncer l'enfermement des migrants

Nous vous invitons le 5 décembre, à partir de 20H30 à une Rencontre/Vernissage de l'expo Peintures sur la migration**de Gérard Loustau et de Jean-Benoit Meybeck en leur présence et de la sortie de la BD "CRA, Centre de rétention administrative" de JB Meybeck

Témoignages de rétentions

par les membres de l'Observatoire

citoyen, points sur la campagne Open Access par Laure Blondel de l'ANAFE

MJC Palaiseau/Parc de l’Hôtel de Ville

*Open Access Now : Camps d'étrangers : Ouvrez les portes ! On a le droit de savoir !

** L’expo circulera en décembre et en janvier dans différents lieux de la région que nous vous communiquerons.

Petit déjeuner solidaire à la préfecture d'Evry (décembre 2012)

Rencontre des observatoires citoyens (Septembre 2012)

Dimanche matin,

Patrick Henriot du Syndicat de la Magistrature, Richard Moyon, Nadia N’Nguyen, Pierre Belbenoit de RESF, Arnaud Veisse du Comede, Jean Ganeval, Françoise Pasquier, et Yssam Saïdi de la Ligue des

Droits de l’Homme, Eve Chrétien et Clémence Richard de la Cimade, Brigitte Espuche de l’ANAFE, d’autres membres de l’OEE, plusieurs élus dont Françoise Saint-Hilaire, maire-adjointe PCF d’Igny,

et Michel Rouyer, maire-adjoint EELV de Palaiseau, ont contribué à notre réunion de clôture. Observations et interventions solidaires, réflexions, témoignages, échanges et luttes, ce week-end a

été un concentré de ce que nous sommes et de ce que nous partageons dans notre diversité.

Dimanche matin,

Patrick Henriot du Syndicat de la Magistrature, Richard Moyon, Nadia N’Nguyen, Pierre Belbenoit de RESF, Arnaud Veisse du Comede, Jean Ganeval, Françoise Pasquier, et Yssam Saïdi de la Ligue des

Droits de l’Homme, Eve Chrétien et Clémence Richard de la Cimade, Brigitte Espuche de l’ANAFE, d’autres membres de l’OEE, plusieurs élus dont Françoise Saint-Hilaire, maire-adjointe PCF d’Igny,

et Michel Rouyer, maire-adjoint EELV de Palaiseau, ont contribué à notre réunion de clôture. Observations et interventions solidaires, réflexions, témoignages, échanges et luttes, ce week-end a

été un concentré de ce que nous sommes et de ce que nous partageons dans notre diversité.

L’annonce dès le samedi matin par Yves Terrenoire qu’une famille afghane était retenue au CRA du Mesnil Amelot avec ses deux tout petits enfants en attente de leur expulsion vers la Hongrie le lendemain matin, donnait le ton du week-end et revenait comme un leitmotiv tout le long de ces deux jours : une rencontre pour échanger nos expériences, nos pratiques, discuter ensemble de nos objectifs certes et aussi et surtout un moment qui s’inscrit dans la lutte pour faire reconnaître les droits des étrangers sans papiers, les exclus, exiger une autre politique dès maintenant en matière d’immigration.

Il y a juste un an …

Lors de l’ouverture de la Rencontre par l’Observatoire de Palaiseau, nous rappelons comment, il y a juste un an, le 29 septembre 2011, à la suite de l’acte de résistance désespéré d’un jeune élève ingénieur tunisien, portant atteinte à sa vie pour ne pas être expulsé, nous avons ici à Massy décidé de mener une campagne d’information sur les dysfonctionnements du CRA de Palaiseau ainsi que d’organiser une rencontre avec ceux et celles qui se trouvaient engagés dans le même type de démarches que nous. Et voilà, maintenant nous y sommes …

Présentation de cinq Observatoires

Yves Terrenoire prend alors la parole pour dresser à grands traits la situation du CRA du Mesnil-Amelot (77) : plusieurs centres de rétention concentrés au même endroit, jusqu'à 240 places dont certaines aménagées pour les familles ; à ce jour, rempli à moitié. Les visiteurs du CRA du Mesnil Amelot dont plusieurs sont présents ce samedi à Massy, agissent en lien permanent et optimal avec la Cimade, toujours présente dans ce centre, comme peut en témoigner la participation de Maryse, intervenante de la Cimade au Mesnil-Amelot. Depuis 2010, ils sont six visiteurs à se relayer pour assurer une visite par semaine dans le Centre du 77 ; quand ils en ont l’occasion, ils accompagnent des parlementaires qui dans le cadre de leur mandat peuvent pénétrer et visiter les lieux de rétention ; ils assurent régulièrement des présences dans les tribunaux et, précise Yves, sont confrontés à des problèmes de distance : ils peuvent faire 200 kilomètres pour visiter un retenu ou l'accompagner auprès des tribunaux !

" L’observatoire du CRA de Vincennes est né en février 2012, nous indique ensuite Danielle Chabardès, nous sommes 8 à 9 militants ; Vincennes comporte trois centres de rétention d'un peu plus de 50 retenus chacun. Nous n’assurons que peu le suivi des retenus, précise Danielle, car nous ne les voyons en général qu’une seule fois". Le CRA de Vincennes partage ses locaux avec ceux de l'Ecole Nationale de la Police de Paris (ENPP).

L'ASSFAM a remplacé la Cimade dans les lieux. " L’ASSFAM ne contacte pas les visiteurs, nous n’avons pas de retour, de suivi. D'où nos difficultés pour organiser les rencontres et les visites. Bien souvent pour prendre contact nous appelons dans le vide très longtemps avant qu’un des téléphones des cabines du centre ne soit décroché par l’un des retenus ". Les visiteurs du CRA de Vincennes se heurtent à des restrictions de la part des policiers: ils interdisent parfois de prendre des notes lors de la visite, ou de remettre des documents au retenu comme des listes d'associations utiles à sa sortie. " D’autre part à Vincennes il n’y a aucune confidentialité lors des visites, pour nous comme pour les familles : plusieurs parloirs se passent en même temps dans la même pièce, en présence de policiers ", ajoute Danielle qui précise également que " pour seulement entrer dans le CRA c’est tout un parcours du combattant qui peut durer très, très longtemps! Une visite peut prendre une demi-journée. "

Ils se heurtent à un refus de visite lorsque le visiteur indique qu'il vient au nom d'une association. Les visites ne peuvent se faire qu'à titre individuel. Ils ont fait 70 visites depuis fin février, chaque visite a donné lieu à un compte rendu rédigé parfois de tête après la visite; et ils ont répertorié ces comptes rendus dans un tableau pour en dégager des informations. Au niveau de leur organisation, ils ont une " drop box " en accès restreint qui leur permet d’échanger des informations de façon sûre.

Des parloirs sauvages à travers les grillages

Une place forte en pleine campagne

L'Observatoire créé en 2008/2009 en tant que réseau s'est constitué en association loi 1901 il y a un an et demi pour obtenir une visibilité plus importante dans la ville de Palaiseau, dans le département où les relations avec certaines institutions étaient bloquées et pour pouvoir, à l’époque, aussi faire partie de l’OEE à part entière. Nous possédons une liste de discussion de 110 personnes, une liste de veilleurs où nous passons les informations confidentielles, un site (que nous avons du mal à faire vivre au jour le jour), des réunions mensuelles et des « Carrés de paroles » à fréquence irrégulière ; à Palaiseau, non loin du CRA, se tient un Cercle de silence tous les troisièmes samedis du mois où est distribué un tract actualisé chaque mois ; 16 veilleurs, depuis début 2012, (ratio important par rapport au nombre de retenus) assurent des visites suivies ; un relevé synthétise l’ensemble des visites. L'Observatoire n'intervient pratiquement jamais juridiquement et travaille à peu près correctement avec FTDA (France Terre d’Asile), l'association présente dans le Centre.

Des questions en batterie

Un débat s’ouvre alors ponctué par une série de questions : Que faire de nos observations ? Faut-il mener des actions publiques et politiques ? Qu’en est-il de l’efficacité des mails envoyés à un préfet ? Comment savoir ce qui fait qu’un retenu est libéré ? Comment faire pour à la fois dénoncer ce qui se passe dans les CRA et améliorer la situation des retenus ? Et pourquoi ne mettrions nous pas sur la table, le coût de la rétention ?

Juste le temps d’engager le débat et la fin de la matinée arrive bien trop vite. « Ne nous acharnons pas sur les améliorations qui peuvent être faites, ne perdons pas de vue que nous voulons la suppression des CRA ! » indique alors l’une d’entre nous, aussitôt reprise par Juliette de Toulouse. Avons-nous vraiment tous cet objectif, et d’ailleurs quels objectifs communs partageons nous, outre celui de veiller au respect des droits fondamentaux des retenus ? Nous décidons alors de nous répartir en cinq ateliers, l’un sur l’élaboration de nos objectifs communs et les autres sur les thèmes suivants :

-Témoigner, informer, dénoncer, manifester ; tenir des Cercles de silence.

-Visites, modes d’emploi, soutiens aux retenus, Carrés de paroles.

-S’organiser : quel statut ? Nos relations avec différents institutionnels. Nos champs d’intervention. Nos limites.

- Les maux des retenus. Les questions de santé.

Nous nous réunirons en ateliers, la deuxième partie de l’après-midi.

Après un bon repas pris à la va-vite, où nous continuons la bouche pleine les discussions engagées le matin, nous mettons le cap sur Evry.

Un Cercle des cercles de silence chez le ministre de l’Intérieur

Le Cercle des Cercles, en rassemblant l’après-midi sur la Terrasse de l’Agora près de 110 personnes est un des moments forts du week-end. Des passants, à qui l’on distribue notre tract expliquant notre présence silencieuse, rallient même pendant quelques dizaines de minutes le Cercle pour exprimer leur volonté de véritable changement vis-à-vis des étrangers en situation administrative irrégulière dans la ville de M. Valls, ministre de l’Intérieur. Brétigny, Evry, Lardy, Versailles, Paris, Antony, Palaiseau, Juvisy, Yerres, de nombreux cercles sont représentés, en plus des participants des Observatoires présents à Massy. Alors que la Cimade et RESF sur place au Mesnil Amelot continuent d’intervenir pour faire libérer la famille afghane et annuler son expulsion, le Cercle des Cercles joint, à l’issue d’une heure de silence, sa voix en un communiqué commun avec toutes les organisations présentes, condamnant le sort réservé à cette famille. Ensuite une rencontre a lieu autour d’un pot offert par le Cercle d’Evry, dans les locaux associatifs de la Maison du Monde permettant des échanges réconfortants et instructifs entre les divers cercles présents, pendant que les Veilleurs retournent à Massy dare-dare poursuivre nos échanges dans les cinq ateliers dont nous vous communiquerons les rapports ultérieurement.

Un repas africain avec un poulet yassa cuisiné par Maïmuna au top des tops chef nous réunit en début de soirée dans une ambiance conviviale ! Des amis juristes, des avocats, des veilleurs, de la famille des uns et des autres nous rejoignent pour dîner. Puis Elisabeth, son bâton de berger à la main, nous emporte en Haute Provence sur les pas de Jean Giono, là où il a rencontré « L’Homme qui plantait des arbres » ; et Romain nous entraîne, les uns, les autres, à la Désobéissance, le pauvre qui a du mal à se faire obéir ! Puis nous découvrons le film « La France qui se lève tôt ». Hugo Chesnard a réussi à réaliser une opérette sociale sur le thème des sans papiers ! Une comédie musicale abordant l’expulsion des étrangers ! Une soirée assez éclectique, et bien pleine comme la journée qui l’a précédée !

Clémence cherche l’hôtel social

Le Week-end se termine le dimanche matin par les rapports des différents ateliers et par plusieurs interventions. Eve Chrétien de la Cimade, auteure du livre "Chroniques de rétention", avec force et conviction rappelle la valeur du "témoignage", ni information, ni communication, que ce soit celui du retenu ou du bénévole. « Le témoignage c’est faire du lien, informer de ce qu’on fait, aussi bien la population que le retenu lui-même. On aide la société civile à comprendre ce qu’elle fait à travers l’Etat, aux retenus et on montre aux étrangers enfermés que la société civile tient compte d’eux… »

Patrick Henriot du Syndicat de la Magistrature nous dresse un synthétique tableau des principaux chantiers en cours à l’OEE ; notamment la plateforme sur l’accès des associations dans les lieux d’enfermement ; des information sur le projet de loi à venir sur la nouvelle garde à vue à l'égard des étrangers : il s'agirait de créer un nouveau dispositif, spécifique, de 16 heures dans des conditions non encore déterminées, qui permettraient de retenir les étrangers (ou ceux qui en ont l'air) pour vérifier la régularité de leur situation administrative ; « il n’y a pas de raison de créer un nouveau dispositif d’enfermement », conclut Patrick.

En 2012 des lycéens ont été retenus mais pas expulsés

Mobilisé pour faire libérer la famille afghane retenue à Noisiel, Richard Moyon de RESF prend toutefois le temps de nous rencontrer ; décrivant la situation dans laquelle se trouve nos gouvernants aujourd’hui, il affirme qu’ « ils ont peur de la lumière » ; revenant sur les actions de RESF, il souligne qu’ « en 2012, des lycéens ont été retenus mais pas expulsés » et il nous incite à médiatiser le plus possible nos différentes actions et souligne que « la gauche doit trouver le courage politique d’affirmer qu’elle n’expulse pas les familles ».

Diversités des règlements intérieurs des CRA, diversité des Observatoires

Des échanges passionnants, tout comme les expériences partagées. Des situations très diverses, avec un ratio visiteur-retenu et des règlements intérieurs très différents selon les centres. Des organisations de veilleurs à la fois semblables et très différentes, s’adaptant aux différences de chaque CRA. Nous avons pu voir se dessiner en creux au fil des différents témoignages, l’arbitraire qui sévit dans ces lieux d’enfermement, la détresse qui s’abat sur les hommes et les femmes dès qu’ils y sont internés, et bien sûr la nécessité de poursuivre nos actions citoyennes.

C'est en effet une première : jamais encore en Europe, une Rencontre de cette nature n'a eu lieu ; la veille citoyenne auprès des étrangers internés dans les Centres de rétention telle que nous la pratiquons modestement et telle que la pratiquent nos amis de Toulouse, Rennes, Meaux et Vincennes avec toutes nos diversités. Cette façon de témoigner de ces situations intolérables, de vouloir maintenir du lien, de la solidarité, de veiller au respect des droits fondamentaux de ces retenus, là où les gouvernants européens dans leur ensemble cherchent la meilleure façon d'expulser des hommes, des femmes et des enfants qui ne commettent comme seul délit que celui d'être nés ailleurs ...

Voilà, la vie des Observatoires continue, rendre visite aux hommes enfermés dans les CRA de France, les soutenir, alerter la population. A l’année prochaine, à Toulouse ou à Rennes, Vincennes ou Meaux ? Ou même pourquoi pas Plaisir ou Rouen, Le Canet ou Strasbourg ? D’ici là à nous de prendre contact avec d’autres veilleurs, d’autres observatoires citoyens.

Claude

CinéPAL : soirée solidaire autour du film "Le cimetière des vivants" (5 juin 2012)

C’est par ces mots terribles que Monsieur K., un jeune marocain décrit le Centre de rétention d’Hendaye où il vient d’être interné plusieurs semaines. Et c’est par ces mots et le grand rire nerveux qu’ils déclenchent chez une amie africaine, qu’Audrey Hoc démarre un documentaire consacré à la dénonciation de l’absurdité de la politique migratoire française.A l'appel de l'Observatoire Citoyen, de la LDH/Orsay et de RESF 91, nous étions mardi 5 juin, près de 80 personnes à découvrir ce documentaire à Cinépal au côté de son directeur, Gérard Lemoine. En présence à nos côtés d'Audrey Hoc, la réalisatrice, Mgr Gaillot a animé avec verve, humanisme et profondeur cette soirée solidaire. « N’oubliez pas que l’étranger, c’est nous-mêmes », nous rappelait notamment l’évêque de Partenia.

Une belle soirée où dans le prolongement du

documentaire nous avons évoqué la situation des étrangers enfermés dans le CRA de Palaiseau et où Mgr Gaillot, Nadia Nguyen pour RESF et Claude Peschanski pour l’Observatoire Citoyen ont

notamment souligné la nécessité de réels changements à apporter très vite dans la politique menée en direction des étrangers en France.

Que montre ce film ?

Monsieur K a été arrêté en situation irrégulière alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire français ; Sarah et Georges, membres de la Cimade sont les seuls qui peuvent l'écouter et l'aider dans son quotidien de « retenu »… nous voilà plongés dans la vie du CRA d'Hendaye, un des 31 centres de rétention de France à deux pas de l'Espagne. Quand en 2011, Claude Guéant pulvérisait les objectifs qui lui avaient été fixés : 32 000 expulsions, et pavoisait, le film montre qu'une partie des personnes « expulsées » rentraient tout naturellement chez elles, et d'autres se retrouvaient dans des situations douloureuses autant qu'injustes…

Pendant une année complète, Audrey Hoc a suivi

jour après jour les « retenus » d'Hendaye, filmé les avocats, les bénévoles qui les accompagnent, découvrant les personnes, les vies, qui se cachent derrière les chiffres des expulsions. Elle

nous livre ainsi un document unique, qui fait apparaître l'absurdité de la politique migratoire française. Une politique coûteuse, improductive et cruelle.

Comment Audrey Hoc en est-elle venue à réaliser ce documentaire ? « J’ai rencontré l’avocate Laurence Hardouin en 2010 à l’Université de Bayonne lors d’un colloque intitulé : Migrations, Rétention, expulsions. J’avais entendu parler de la Cimade depuis quelques temps mais je ne connaissais pas exactement son rôle et la réalité de ce qu’il se passait sur Hendaye/Bayonne. Son discours m’a bouleversée, tout ce qu’elle expliquait était invraisemblable, tellement absurde…Je l’ai interpellé par la suite en lui demandant si un film ou un document visuel reprenait ce qu’elle énonçait dans son discours. L’image parfois sert plus que les mots…Quelques mois plus tard , je commençais le tournage. Un an et demie de travail et un remaniement au montage ont permis de créer Cimetière des vivants. Par ce documentaire j’espère convaincre les non-convaincus, je souhaite dénoncer l’énorme scandale de la politique du chiffre de l’immigration en France, une politique du chiffre absurde, manipulée qui conduit à des scénarios ubuesques, insoutenables pour les « retenus » qui tombent dans les mailles des filets à Hendaye. Une politique du chiffre qui ne sert qu’à créer des effets d’annonce, à activer les mécanismes de la peur en vue d’une communication dangereuse adressée à un électorat bien précis. J’ai réalisé un documentaire engagé souhaitant dévoiler une vérité cachée ou très mal connue. »

Evêque de Partenia, quittant contraint et forcé par sa hiérarchie catholique l'évêché d'Evreux en 1995, Jacques Gaillot devient évêque de Partenia, un évêché situé sur les hauts plateaux de Sétif en Algérie, là où il fit son service militaire. Disparu au Ve siècle, le diocèse de Partenia devient le symbole de tous ceux qui, dans la société comme dans l'Eglise, ont le sentiment de ne pas exister. C'est un immense diocèse sans frontières où le soleil ne se couche jamais.

Jacques Gaillot logea une année dans le célèbre squat de la rue du Dragon à Paris, au milieu des familles de sans-papiers. Faisant partie d'associations qui défendent les droits des sans papiers et des mal logés, il devient l'évêque des pauvres, souvent appelé hors de France pour la défense des prisonniers politiques et celle des droits humains. En 1995 publication de « Je prends la liberté » chez Flammarion . En 1996 lancement du web-site Partenia. Très vite ce site sera animé depuis Zurich et se développera en 7 langues avec un forum, des carnets de route, des interventions sur l'actualité. C’est un espace de liberté où l'on peut entrer en dialogue avec tous les peuples de la terre.

Lettre ouverte au Préfet de l'Essonne (Novembre 2011)

A M. Fuzeau, Préfet de l'Essonne

Autres destinataires :

Madame Le Quéau, Procureure de la République, près le Tribunal de Grande Instance d’Evry

M. Grimauld, chef du Centre de Rétention Administrative de Palaiseau

Monsieur Delarue, Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté

OBJET : DYSFONCTIONNEMENTS AU CRA DE PALAISEAU

Monsieur le Préfet,

L’Observatoire Citoyen du CRA de Palaiseau dont l'objet est de veiller à la défense et au respect des droits des étrangers retenus dans ce centre, constate des dysfonctionnements graves qui se multiplient depuis quelques mois, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la défense et plus largement celui des droits fondamentaux des personnes.

Nos remarques sont basées sur les observations faites directement par les membres de notre association, par les témoignages des familles et des retenus eux-mêmes.

Nous voulons, ainsi que les associations ci-dessous signataires, vous alerter particulièrement sur tout ce qui concerne le non-respect du droit de la défense et plus largement la détérioration des conditions de rétention, et les atteintes au droit de la personne observées récemment.

Vous trouverez dans le document joint les faits les plus saillants que nous avons observés.

Sachant que le respect des lois et des droits au sein du CRA relèvent de vos responsabilités, nous ne doutons pas que vous réserverez la plus grande attention à notre démarche et que vous prendrez toutes les mesures nécessaires.

L’objet de l’Observatoire Citoyen est d'informer la population de ce qui se passe dans le CRA de Palaiseau, ce qui nous conduit à rendre publique la présente lettre et de l'adresser aux élus concernés.

Nous sommes disponibles pour toute rencontre éventuelle avec vous.

Nous vous adressons l’expression de notre considération distinguée,

Claude Peschanski

Présidente de l’Observatoire Citoyen du CRA de Palaiseau

Et les signataires suivants :

Serge Guichard, ASSEFRR

Jean Ganeval, La Ligue des Droits de l'Homme-IDF

Nadia Nguyen Quang, RESF 91

Michel Guimard, La Ligue des Droits de l'Homme-91

Martine Platel, MRAP/91

Thérèse Locoh, La Vie Nouvelle-Vallée de la Bièvre

Nadia Costes, Ligue des Droits de l'Homme/Orsay

Yvette Legarff, Ligue des Droits de l'Homme/Evry

Fatima Berdous, ASTI-LES ULIS

Dysfonctionnements graves au Cra de Palaiseau

Une vingtaine de retenus, dans une pétition qu’ils ont faite le 8 septembre dernier, se sont plaints de différents aspects de leur rétention dans le centre, aspects qui aujourd’hui n’ont pas changé voire même s’aggravent.

1. Non-respect du droit de la défense :

- Nous constatons le manque d’informations sur les dates et horaires d’audience dans un délai suffisant. Il en résulte que le retenu ne peut dans un temps utile préparer sa défense et notamment apporter via les avocats, familles, amis ou associations, les preuves matérielles, les moyens de droits et de faits à l’appui de leur recours.

- La liste des avocats n’est pas affichée à un endroit accessible aux retenus. Ce qui ne permet pas aux retenus d’avoir accès aux avocats.

- Les retenus soulignent un accès limité à l’association habilitée. Ils indiquent notamment que « (…) les rendez-vous avec France Terre D’Asile (FTDA) sont limités, les dossiers difficiles à suivre tellement le nombre de retenus est important, comparé au personnel de cette association ». Il y a en effet un seul intervenant FTDA (FRANCE TERRE D'ASILE) pour trente-huit retenus, En ce moment avec le roulement accéléré d’entrées et de sorties, c’est nettement insuffisant. D’autant que le jeudi, vendredi et samedi, beaucoup de personnes arrivent au CRA. Entre le 13 et le 14 octobre dernier ce sont neuf entrées qui ont eu lieu en même temps. Le samedi et le dimanche, il n’y a pas de permanences assurées dans le Centre. Avec l’application de la nouvelle loi où le recours doit être fait dans les 48 heures, le droit de la défense ne peut pas être respecté dans un grand nombre de cas. Sans compter que le juriste FTDA croule sous la charge de travail.

2. Atteintes à l’intégrité physique et morale :

- Depuis plusieurs mois, nous constatons que les retenus ne sont pas informés de leur départ en temps utile. Aucune information sur les vols n’est affichée. Les retenus se plaignent « d’être réveillés très tôt le matin, sans avoir été informés préalablement de leur départ, sortis de leurs lits, sans avoir le temps de se préparer, de réunir leurs affaires. Celles qui sont détenues par leurs familles ne leur sont pas remises à temps parce qu’ils ne savaient pas qu’ils allaient être embarqués à ce moment-là », précisaient-ils dans leur pétition. Nous vous demandons d’intervenir pour que les affichages de vol et de déplacements dans les tribunaux soient rétablis : pour un retenu ne pas savoir chaque soir, pendant plus d’une quarantaine de jours s’il ne va pas être éveillé au petit matin pour être embarqué s’apparente à de la torture morale et explique le stress et la perte de sommeil qui les frappent tous. L’incertitude ajoute encore à l’angoisse. Nous rappelons ici que depuis son ouverture jusqu’à il y a quelques mois, la direction du CRA de Palaiseau affichait l'information aux retenus sur leurs déplacements ainsi que la date et l’heure de leur vol. Cette régression de l’information ne se justifie pas et donne lieu à de grandes tensions.

Notre association a pu encore récemment constater la réalité de cette plainte à travers différents témoignages dont nous ne citerons qu’un seul.

Un jeune Tunisien a été réveillé brutalement jeudi 29 septembre, à 5H30/6H, et a dû se préparer dans la précipitation, sa douche, son habillement, et y compris son passage aux toilettes se passant porte ouverte face aux policiers ce qui l’a profondément choqué. Emmené à Roissy, il a refusé son départ car non préalablement informé, il n’avait pas pu prévenir ses proches, son avocat, et préparer ses affaires. Le commandant de bord ayant refusé de l’embarquer, il a été ramené au CRA de Palaiseau. Quand le jour même nous le rencontrions, à jeun depuis la veille au soir, aucun repas ne lui ayant été proposé, il nous avait paru très angoissé, acculé, dépressif. Il avait été tellement choqué par les conditions de son embarquement, qu’apprenant de façon non officielle qu’il allait être de nouveau embarqué le lendemain matin, il a préféré avaler une pile de lithium dans la nuit. Hospitalisé après avoir été opéré, il a été libéré après que ses droits ont pu enfin être reconnus. Mais à quel prix ! La santé d’un jeune élève-ingénieur de 24 ans !

Le cas de ce jeune n’est pas isolé, et la majorité des retenus contrairement à celui-ci, sont finalement expulsés.

- L’allongement de la durée de la rétention à 45 jours a des conséquences désastreuses sur les retenus. Ils supportent très mal un enfermement de si longue durée. Pour se faire entendre et pour faire respecter leurs droits, dans leur désespoir, certains se mettent en danger. Si 14 des signataires de la pétition avaient le 8 septembre dernier engagé une grève de la faim, quatre autres le 10 septembre avaient ingéré différents objets mettant leur vie en danger.

Pendant l’intervention des pompiers, ce soir-là, un jeune Egyptien qui avait avalé des pièces, étant traîné par terre, un retenu avait voulu aider à le transporter. Un policier l’avait alors poussé contre le mur et l’avait saisi à la gorge, le serrant plusieurs fois à la gorge et lui cognant la tête contre le mur. Une ordonnance médicale prescrivait le lundi 12 septembre le port d’une minerve pendant sept jours. Une requête ayant été adressée au Juge des Libertés et de la Détention par le juriste de FTDA, présent dans le Centre, pour demander la main levée de la rétention du fait des violences que ce retenu avait subies, la demande avait été rejetée au motif que la preuve du lien entre l’agression policière et le collier cervical n’était pas apportée. Le procureur n’a apporté aucune réponse. Pourtant il y a des témoins. En outre, étant donné l’endroit où cela s’est passé une caméra de surveillance a dû filmer ces faits. Quid de ces images ?

- Depuis lors, d’autres retenus ont eu des gestes de désespoir. Certains ont ingéré des objets dangereux mais les ordres des policiers sont de les réintégrer au CRA sine die et éventuellement de les transporter de nouveau à l’hôpital pour leur suivi, là où des patients « ordinaires » seraient purement et simplement hospitalisés. C’est ce qui s’est passé vendredi 30 septembre pour un Marocain qui a été renvoyé au CRA avec des piles contenant du lithium dans l’organisme et qui a été embarqué le mardi 4 octobre. Le 10 novembre c’est seulement au bout de 49 jours de grève de la faim et d’une semaine d’hospitalisation, les médecins ayant dû réitérer plusieurs fois la non compatibilité de son état de son santé avec la rétention qu'un retenu égyptien, a été libéré. Tous ces actes de désespoir sont autant de symptômes de ce durcissement des conditions de rétention que nous constatons.

Une expulsion nécessite en moyenne 10 jours pour être mise en place. Ce chiffre est invariable depuis plusieurs années et figure dans tous les rapports de La Cimade, comme ceux de Migreurope. Lorsque la préfecture sait qu’aucun laissez-passer ne sera délivré pour un retenu, quel est le sens, alors, d’un maintien en rétention, sinon la volonté de répression ? L’observatoire demande à ce que la préfecture fasse toute diligence nécessaire, et prenne rapidement la décision de libération lorsqu’elle sait qu’elle n’obtiendra pas les documents nécessaires à l’expulsion.

- Les tensions se multiplient et s’aggravent dans le Centre.

La plupart des retenus signalent que certains policiers de nuit les réveillent sporadiquement - toutes les demi-heures, ouvrant leur porte sans ménagement, à grand bruit, les éclairant avec une lampe-torche et laissant leur porte grande ouverte. Est-ce vraiment utile à la sécurité du centre ? Le comptage de nuit, mis en place pour prévenir les évasions et sécuriser les contrôles, ne doit pas nuire au respect des droits fondamentaux des personnes et en les perturbant plusieurs fois par nuit, les priver de sommeil. Cette pratique est contraire à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme car elle constitue un traitement inhumain. Il est donc nécessaire de la remettre en question.

3. Détérioration des conditions de rétention et atteintes aux droits des retenus :

- Les heures de visite ne sont pas inscrites sur la plaque extérieure du Centre de rétention et les refus de visite se développent : est-ce dû à un manque d’effectif policier ou à d’autres causes ? Les deux petites salles réservées aux visites et aux avocats s’avèrent insuffisantes. Ces derniers mois, souvent le week-end, les familles attendent leur tour longuement dans la rue exposées à la chaleur, au froid ou à la pluie.

Plusieurs fois le matin, il est demandé au visiteur de revenir l’après-midi faute d’effectif policier. Un visiteur témoigne qu’une fois il est venu le matin sans pouvoir rentrer, revenu à 14H, il était enfin autorisé à entrer dans le Centre, passait les différentes formalités. Le policier à l’étage faisait savoir à sa collègue qu’il ne pouvait descendre le retenu. Elle lui demandait de revenir à 14H30, ce qui était fait malgré la gêne occasionnée. Pourquoi alors le retenu, lors de la visite, disait qu’il avait bien été descendu à 14H et qu’on lui avait dit que le visiteur était parti ? A quoi cela rime-t-il ?

Le 18 octobre, des personnes venues rendre visite à un retenu indiquent également qu’ « entrées dans le Centre, le sas passé, les papiers d’identité fournis, il nous a été dit que le retenu se sentait malade et ne voulait pas nous voir. Quand nous demandions, s’il était couché, le policier répondait que « non, il était debout et depuis tôt le matin ! ». Ayant téléphoné au retenu peu après, celui-ci nous disait qu’il était dans sa chambre, en bonne santé, allongé, attendant sa visite et qu’il n’avait pas été prévenu de notre présence ». A quoi cela correspond-il sinon à des refus de visite déguisés ?

L’un des retenus indique que « le manque de personnel a une grande répercussion sur nous, dans la mesure où rien ne se fait sans l’intermédiaire des agents de police. Je citerai, par exemple, le fait de changer de chaine de télé, d’ouvrir les fenêtres des chambres pour aérer, de descendre chercher des affaires dans nos casiers… Nombre de nos visiteurs ont galéré longtemps dehors parce que personne ne pouvait assurer la descente des retenus pour les visites. Et quand on leur demande pourquoi toute cette désorganisation, personne ne le sait. »

Nous rappelons ici que recevoir de la visite est un droit pour les retenus, qui est notamment inscrit dans la partie réglementaire du Ceseda, en son article R 553-3. En matière de privation de liberté, un manque d’effectif policier ne saurait justifier une atteinte aux droits des personnes.

Il est vrai que le manque d’effectif policier dû en partie à la Révision générale des politiques publiques a des répercussions importantes notamment sur les visites mais aussi sur l’organisation de la vie quotidienne du Centre et sur les tensions qui s’aggravent entre certains policiers et retenus. Un retenu a été jeudi 10 novembre brutalement secoué par un policier à plusieurs reprises tandis que selon les témoins présents il n’avait rien fait de particulier ; le lendemain matin au bout de quarante-trois jours de rétention, sans en avoir été prévenu, il a été bâillonné, scotché, menotté avant d’être embarqué pour être expulsé en Tunisie. Précisons que ce retenu, âgé de 35 ans, est arrivé en France il y a 34 ans à l’âge d’un an et après un gravissime accident de voiture, confié à la DDASS ! Le condamner à une ITF et l’expulser dans un pays où il n’a aucun lien se fait non seulement au mépris de ses droits mais représente, pour notre société, un grave aveu d’échec !

Un autre retenu, Congolais arrivé en France à l'âge de 14 ans, ayant un bac pro, père d'un enfant français de 17 ans, s'est vu expulsé le 13 novembre au bout de quarante-quatre jours de rétention exactement dans les mêmes conditions.

Qu’en est-il du respect du droit aux soins, du droit à la santé. Notons tout d’abord l’incidence de la rétention sur l’état physique des personnes retenues. La majorité des personnes en rétention perdent du poids, et souvent de façon significative. C’est bien sûr en rapport avec l’angoisse induite par leur situation, mais les quantités de nourriture servies sont loin d’être suffisantes. Au Centre de rétention de Rennes, chaque personne a droit à une baguette de pain pour suppléer à l’insuffisance des portions.

« Nous ne voyons le docteur que deux fois la semaine, ce qui ne permet pas à tous les retenus qui ont besoin de consulter d’être reçus, » écrivent les retenus dans leur pétition. « Un retenu le jeudi 8 septembre à 11h, a dû attendre très longuement les pompiers pour être transporté à l’hôpital. » C’est ce qui a, d’ailleurs, déclenché le mouvement de protestation des retenus que nous évoquons de plus haut.

Les retenus estiment qu’ils sont plus mal traités que des prisonniers tandis qu’ils n’ont pas commis de délit. Il n’y a aucune possibilité d’activité dans le centre, aucune bibliothèque, aucune salle de sport. C’est pourquoi nous rappelons ici que cette rétention à caractère carcéral est inadmissible : les retenus sont touchés par des problématiques administratives, et non judiciaires. Enfin, nous voyons maintenant des retenus n’ayant pas eu de laissez-passer de leur consulat dès les premiers jours de rétention mais qui sont gardés 45 jours pleins alors qu’il est évident que l’administration ne peut les expulser ! Comme nous le disions plus haut, quel est le sens de cet enfermement inutile, sinon la répression ?

D'ailleurs, nous sommes d'ici : manifestation du 28 mai 2011

Tous ensemble contre le racisme, la politique d’immigration du gouvernement et pour la régularisation des sans-papiers rendez-vous avait été pris le 28 mai, à l'appel du Collectif "D'Ailleurs nous sommes d'ici", entre Barbès et République par des partis, des organisations syndicales de salariés, d'enseignants, de magistrats, d'avocats, d'étudiants et de lycéens, des élus locaux, députés, sénateurs, parlementaires européens, et des citoyens lambda.

Vidéo de la manif parisienne réalisée par Belkacem d'EuroPalestine, en ligne sur le site :

http://dailleursnoussommesdici.org/2011/05/video-de-la-manifestation-parisienne-du-28-mai-2011/

Après les « clandestins », traqués, raflés et expulsés par dizaines de milliers depuis 2007, et les Rroms, le chef de l’Etat, le gouvernement et la majorité qui les soutient, poursuivent leur offensive contre les étrangers en s’en prenant désormais aux immigrés en situation régulière et aux demandeurs d’asile. Leurs droits au travail, à la santé, à une vie familiale normale, à l’éducation, à la protection contre les persécutions quelles qu’elles soient, sont toujours plus gravement remis en cause. Le projet de loi Besson en témoigne exemplairementDans cette situation, qui se caractérise par la pire des politiques jamais conduite contre les immigrés sous la Cinquième République, il est plus que jamais indispensable de se mobiliser dans l’unité contre le racisme, les discriminations qui frappent plus particulièrement les habitant-e-s des quartiers populaires, la politique d’immigration de ce gouvernement et pour la régularisation des « sans-papiers ».

CinéPAL : autour du film "Illégal" (mai 2011)

Plus de 110 personnes ont assisté mardi 3 mai à la projection d'Illégal, film d'Olivier Masset-Depasse à Cinépal, dans le cadre de l'Ecran du Mardi. A travers la rétention de Tania, une jeune Russe sans-papiers, ce film brosse un portrait sans concession de la réalité de l'enfermement et des menaces d'expulsion qui frappent en Belgique comme en France, des femmes et des hommes dont l'unique délit est de ne pas avoir de papiers.

Pendant le débat animé par le directeur du cinéma, à travers les témoignages d’intervenants de la LDH, de RESF, de l’Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau et de la Cimade, de nombreux spectateurs ont appris qu’à quelques centaines de mètres à peine, se trouvait un centre de rétention semblable à celui qu’ils venaient de découvrir à l’écran et qu’à l’intérieur des hommes souffraient tout comme Tania et les autres personnages d’Illégal. Parmi nous se trouvait Gabriela Perez, jeune actrice chilienne venue évoquer son beau personnage de Mère Courage, et le tournage avec Olivier Masset-Depasse.

Dans illégal, l'actrice interprète avec sensibilité et retenue la voisine de geôle de Tania, une jeune mère chilienne enfermée avec son enfant qu’elle essaie coûte que coûte de protéger des souffrances et des menaces qui l’entourent.

Le réalisateur n’a pas eu à aller bien loin pour trouver ce sujet : comme nous, il avait eu la surprise de découvrir l’existence d’un centre de rétention placé près de chez lui en Belgique. Il a alors longuement enquêté sur la réalité de ces centres. Témoigner en tant que voisin de ce système administratif déshumanisé, de la précarité terrible dans lesquels les sans-papiers sont maintenus, tel a été son objectif, comme tel est le nôtre à l’Observatoire citoyen. Plus qu'un film-constat, Illégal est un appel à la vigilance, à la résistance, face aux dérives. Les conditions de vie dans un centre de rétention ne sont fondamentalement pas acceptables, pas plus que ne le sont les expulsions forcées et arbitraires. Face à cela, nous en appelons à l’indignation et à l’irruption citoyenne. Affirmez l’indéfectible dignité de chaque être humain ! Agissons pour la régularisation de ceux qu’on nomme « les sans papiers » ! Car comme l’a si bien dit Isabelle Denisse de la LDH, en conclusion à ce débat, on commence par bafouer les droits des étrangers avant d’attaquer les droits fondamentaux de l’ensemble des citoyens. Injustice, et discrimination. Ces politiques discriminatoires favorisent un nationalisme d’exclusion. L’enjeu est un enjeu de civilisation.

Libérer Achraf (janvier 2010)

Jamais l'université d'Orsay ne s'était autant battue pour garder